Approfondimento

Il linguista e glottologo Graziadio Isaia Ascoli (Elchanan Jesaia) nacque a Gorizia nel 1829, figlio di un membro della borghesia locale, Leone Flaminio. Quando il padre morì, abbandonò gli studi per occuparsi delle aziende di famiglia. Studiò dunque da autodidatta, avendo come maestri i rabbini Samuele Vita Lolli e Isacco Samuele Reggio. Questi e l’ambiente multilinguistico in cui crebbe, influenzarono i suoi studi, che si incentrarono sulla linguistica, e in particolare sulle lingue semitiche e sui dialetti. A diciassette anni pubblicò il saggio Sull’idioma friulano e sulla sua affinità colla lingua valaca.

Dalla sua prima opera politica, Gorizia italiana, tollerante, concorde. Verità e speranze nell’Austria del 1848, emergono i suoi ideali di libertà e uguaglianza religiosa, che all’epoca vide realizzati dai Savoia e poi nel Regno d’Italia. I suoi sentimenti irredentisti andarono aumentando negli ultimi anni dell’Ottocento, anche se non fu mai sostenitore della guerra contro l’Austria. Per lui era fondamentale manifestare rispetto e libertà per le diversità linguistiche e culturali della Venezia Giulia. Fu lui a creare questa definizione dell’area del Litorale Adriatico austriaco (le Contee di Gorizia e Gradisca, Trieste, il Marchesato d’Istria).

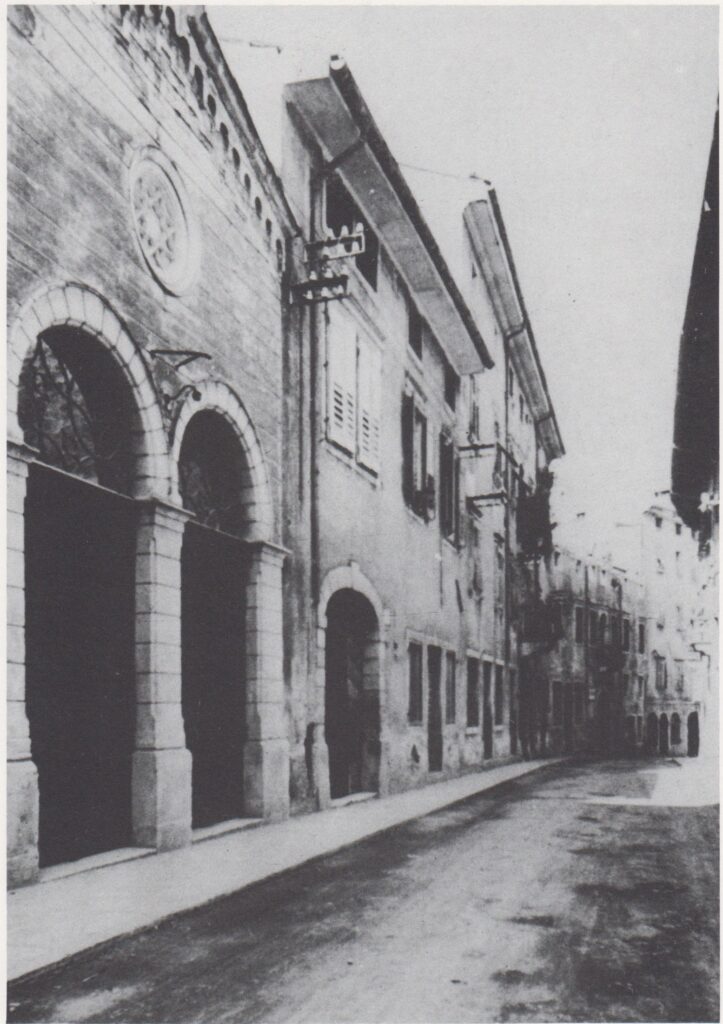

Negli anni Cinquanta fu uno dei dirigenti della Comunità goriziana e si sposò con Fanny Beatrice Cohen, correligionaria triestina, con la quale ebbe quattro figli. Rimase sempre molto legato alla sua Comunità di origine, che lo onorò intitolandogli la via dell’antico ghetto quando era ancora in vita.

Nel 1852 visitò per la prima volta Milano e conobbe importanti linguisti e orientalisti, che mostrarono un profondo apprezzamento verso le sue conoscenze da autodidatta. Nel 1861 accettò la cattedra della neocostituita “Linguistica scientifico-comparata” (o “Filologia comparata”) e lingua sanscrita presso l’Accademia Scientifico-Letteraria di Milano. Per identificare questa materia, coniò il termine “Glottologia”, adottato nel 1935 dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Si integrò perfettamente nella Comunità ebraica di Milano, cresciuta in poco tempo dopo essersi costituita nel 1866 (gli ebrei erano stati cacciati da Milano nel 1597). Fu attivo anche sulle riviste ebraiche del tempo, fra cui il Corriere Israelitico di Trieste e il Vessillo Israelitico di Casale Monferrato.

Scrisse su vari temi, come l’emancipazione ebraica, il timore dell’abbandono della religione originaria, l’antigiudaismo cristiano e le accuse del sangue, l’antisemitismo. Quest’ultimo, in particolare, appariva ai suoi occhi incomprensibile, a partire dal fatto che si manifestava nelle Nazioni che avevano concesso agli ebrei la libertà religiosa.

Nel 1889 divenne Senatore del Regno d’Italia. La sua profonda ammirazione per l’Italia generò in lui sentimenti antisionisti, soprattutto negli ultimi anni della sua vita.

Morì nel 1907 a Milano, dove fu sepolto. Nel 1919 a Gorizia venne fondata la Società Filologica Friulana, intitolata a Graziadio Isaia Ascoli.

FONTI:

Maria Elisabetta Loricchio, Graziadio Isaia Ascoli. Biografia di un intellettuale, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 1999

Carla Marcato e Federico Vicario (a cura di), Il pensiero di Graziadio Isaia Ascoli a cent’anni dalla scomparsa, Convegno internazionale Gorizia-Udine, 3-5 maggio 2007, Società filologica friulana, Udine 2010

Fulvio Salimbeni, Graziadio Isaia Ascoli, un protagonista della civiltà del Risorgimento, in Miriam Davide e Pietro Ioly Zorattini (a cura di), Gli ebrei nella storia del Friuli Venezia Giulia. Una vicenda di lunga durata, Giuntina, Firenze 2016, pp. 285-291

Progetto a cura di

Comunità ebraica di Trieste e Università Ca’ Foscari Venezia

Per informazioni

visit@triestebraica.it