Approfondimento

A Gorizia iniziarono ad esserci sporadiche presenze ebraiche nel corso del XIV secolo, nell’attuale Piazza Cavour (un tempo Piazza Inferiore). Le prime presenze stabili si ebbero verso la fine del XV secolo in Contrada Cocevia, quando vennero cacciati da Gorizia i banchieri cristiani toscani, che richiedevano dei tassi di interesse troppo elevati.

Quando nel 1509 la Contea di Gorizia e Gradisca passò sotto gli Asburgo, l’imperatore Massimiliano I concesse alcuni diritti agli ebrei goriziani, come il diritto di residenza e di esercizio della propria attività nel luogo in cui potevano stabilirsi, grazie ai patti di condotta. Nel corso del XVI secolo vennero anche concesse le aperture di alcuni banchi di prestito. Grazie ai privilegi imperiali, la Comunità goriziana crebbe nel corso del XVII secolo. Ad alcune persone venne data la possibilità di possedere beni immobili, altri ottennero il titolo di Hofjuden, come Giuseppe Pincherle nel 1624.

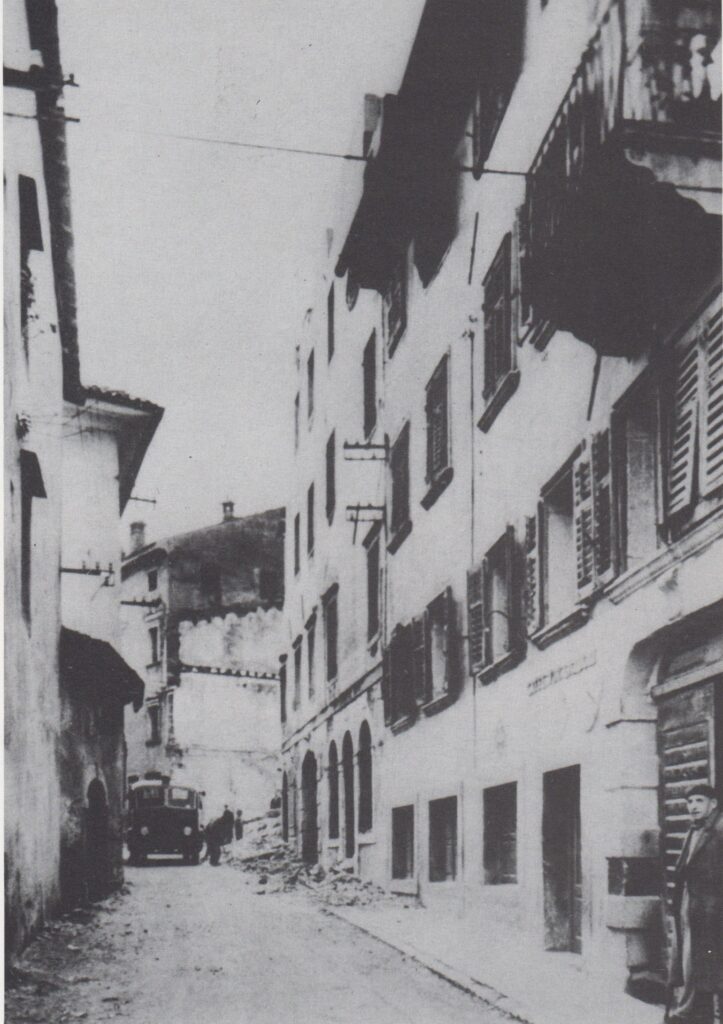

Come a Trieste, anche qui l’imperatore Leopoldo istituì un ghetto nel 1698. All’inizio doveva trovarsi in Contrada Cocevia; in seguito venne scelta l’area del quartiere di San Giovanni (l’attuale via Ascoli) ed era delimitato dalla Chiesa di San Giovanni e dal torrente Corno, vicino al cimitero degli appestati. Il ghetto era chiuso da due portoni e costituito da sedici case, che erano state vendute o date in affitto agli ebrei della città. Le finestre che davano verso l’esterno vennero murate. Le funzioni religiose venivano svolte in un oratorio, inaugurato nel 1699.

Qui la Comunità pativa limitazioni maggiori rispetto a Trieste, anche se non erano sempre seguite in modo rigido: dovevano portare un segno distintivo; pagare una tassa per indossare oggetti preziosi e per assumere personale cristiano; non potevano acquistare beni all’esterno del ghetto; era loro imposta la chiusura dei negozi e di non uscire dal ghetto durante le festività cattoliche; durante la Quaresima avevano l’obbligo di partecipare alle funzioni in Chiesa almeno due volte.

A Gorizia, gli ebrei svolgevano vari mestieri: filatori della seta, prestatori su pegno, venditori di “strazzaria” e “ferravezza” (abiti e oggetti usati), commercianti (soprattutto i Morpurgo).

Nel 1775 venne istituita una scuola statale ebraica nel ghetto, alla quale era permesso di sospendere le lezioni di sabato. Veniva frequentata dai sei a tredici anni. Già dagli anni Novanta dell’Ottocento la Comunità ebraica di Gorizia non aveva più membri analfabeti al di sotto dei sei anni. La scuola fu soppressa nel corso dell’Ottocento per scarsità di iscritti.

Nel 1777 la Ricondotta della Serenissima costrinse molti ebrei a lasciare le aree sotto il controllo di Venezia. Alcune famiglie da Venezia e dal Friuli veneto si trasferirono così a Gorizia, oltre che a Gradisca e a Trieste.

Nel 1940 via Ascoli venne denominata “Via Tunisi”, finché ritornò al suo nome originario nel 1951.

FONTI:

Orietta Altieri, La comunità ebraica di Gorizia: caratteristiche demografiche, economiche e sociali (1778-1900), Del Bianco, Udine 1985

Giuseppe Bolaffio, Sfogliando l’archivio della Comunità di Gorizia, in “La Rassegna Mensile Di Israel”, vol. 23, no. 12, 1957

Chiara Lesizza Budin, Vita e cultura ebraica nella Gorizia del Settecento, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 1995

Adonella Cedarmas, La Comunità israelitica di Gorizia. 1900-1945, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 1999

Miriam Davide e Pietro Ioly Zorattini (a cura di), Gli ebrei nella storia del Friuli Venezia Giulia. Una vicenda di lunga durata, Giuntina, Firenze 2016

Marcello Morpurgo, Valdirose. Memorie della Comunità ebraica di Gorizia, Del Bianco, Udine 1986

Progetto a cura di

Comunità ebraica di Trieste e Università Ca’ Foscari Venezia

Per informazioni

visit@triestebraica.it